子宮脱は、骨盤底の筋肉や靭帯が緩み、子宮が腟の中、または外へ下がってきてしまう状態です。

加齢、出産経験の多さ、慢性的な便秘や咳などで腹圧がかかることが原因とされます。

腟の中に何かが触れる感じや、違和感、排尿・排便のしづらさなどが症状として現れることがあります。

主な症状

子宮脱の症状は、進行度や生活動作によって異なりますが、以下のようなものがよく見られます。

- 腟の中に異物感がある(下垂感)

- 立っているときに腟の出口から何かが出てくる感じがする

- 長時間歩いたり、立っていると症状が強くなる

- 排尿しづらい、残尿感がある、尿漏れ

- 排便がしにくい、力まないと出にくい

- 性交時の違和感

症状が軽いうちは気づきにくいこともありますが、進行すると腟の外に子宮の一部が見えることもあります。日常生活に支障が出る前に早めの診断が重要です。

診断方法

当クリニックでは以下の方法で診断を行っております。

問診・診察

まずは、日常生活での違和感や症状の程度、出産歴や便秘・慢性咳などの既往について丁寧にお伺いします。

そのうえで、診察台での内診に進みます。

内診による観察

膣内を診察し、子宮の下がり具合や腟壁のたるみ具合を確認します。

いきんでもらうことで脱出の程度を確認することもあります。視診と触診の両方で進行度を評価します。

重症度の評価(ステージ分類)

必要に応じて、子宮脱の重症度を段階的に分類するPOP-Q(ペルビックオーガンプロラプス定量化システム)を用いて評価することがあります。

日常生活への影響や今後の治療方針の参考になります。

当クリニックでの治療方針

川越レディースクリニックでは、子宮脱の程度や症状の強さ、患者さまのご年齢やご希望に応じて、以下のような治療を提案しています。

骨盤底筋体操(ケーゲル体操)による筋力強化

骨盤底筋体操は、骨盤内の臓器を支える筋肉を鍛えることで、子宮の下垂を防ぎ、軽度の子宮脱の改善に役立ちます。

日常生活の中で無理なく取り入れられる運動で、姿勢や呼吸を意識しながら行うことが重要です。

継続することで、排尿や排便のコントロールにも良い影響が期待できます。

当クリニックでは、正しいやり方をわかりやすくご指導いたします。

薬物療法

子宮脱になると、便秘や頻尿、残尿、排尿困難といった症状が現れます。

脱の程度が軽い場合は、薬物療法によりこれらの症状を改善することが可能です。

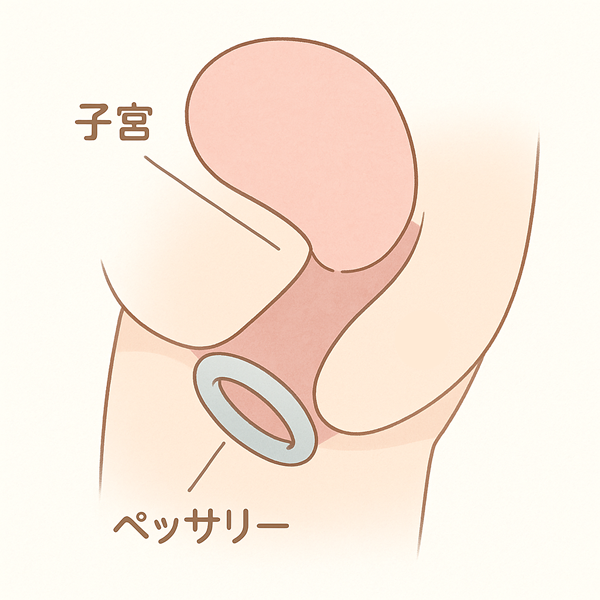

ペッサリー(腟内に挿入するリング状の器具)による支持療法

中等度以上の子宮脱は、手術によって改善が期待できます。

しかし、高齢や合併症の影響で手術が難しい場合は、「ペッサリー」という医療用器具を使用することで症状を軽減できます。

ペッサリーは子宮の下垂を腟内から支える器具で、外来での簡単な処置で挿入可能です。

定期的な取り換えや洗浄が必要ですが、痛みは少なく、日常生活への影響もほとんどありません。